今年から、イギリスの戦時中のレシピを試してみることにしました。

戦時中配給されたバター

そこで最初に試したのがバター作り。イギリスは、1939年9月に第二次世界大戦に参戦していますが、1940年の1月には配給制が導入されています。そしてバターは最初のリストに入っています。第一次世界大戦後、イギリスは食糧をかなり輸入に頼っていましたが、戦前の1930年代には、牛乳は唯一すべて国産でまかなっていました。それなのになぜバターが配給リストに載ったのでしょうか。実は、なんとバターの91%は輸入していたのです。輸入先はヨーロッパ大陸かニュージーランド。大陸で戦争が始まってからは、かなりニュージーランドを頼りにしていたようです。とはいえ、ドイツ軍のユーボートが連合軍の船を沈めようと待ち構えていたので、物資の輸送は簡単ではなく、バターが不足してしまったのです。

そこで、牛乳の上に溜まったクリームを掬い取って溜めて、それからバターを自作する人たちがでてきたようです。ということで、私も早速作ってみました。作り方に関してはこちらをご覧ください。驚いたことに、思っていたよりも簡単にできました。水分が固形に変わった時には感動しました。

バターの歴史

バターの歴史はとても古く、石器時代に遡ると考えられています。そして、おそらくその頃から、作り方はあまり変わっていないのでしょう。

西暦43年から410年の間、イギリスがローマ帝国の属州であった期間には、ローマ人はバターよりも、帝国から取り寄せたオリーブオイルを好みました。ローマ軍が撤退し、アングロ・サクソンの社会になると、またバターが主に使われるようになります。春夏には牛や山羊や羊の乳からバターを作り、塩をたっぷり使って、秋冬用に保存できるようにしました。

冷蔵庫がない時代

1660年に書かれた『The English Housewife』には次のように書かれており、冷蔵庫がない時代の苦労が伺えます。

「朝に絞った牛乳は、夕方の5時頃に、夕方に絞った牛乳は朝の5時にクリームを掬い取り、清潔な器に入れる。新鮮で美味しいバターを作るには、夏は2日以上、冬は4日以上はそのままにしておいてはいけない。どんなに牛の数が少なくても、夏は3日以内、冬は6日以内にはバターを作らなければいけない。」

通常、水曜日の市場で売るために火曜日の午後に、土曜日の市場のために金曜日の朝にバター作りをしていたようです。また、水曜日と金曜日と土曜日は宗教的に肉を食べない日だったので、バターを使わない日だったようです。

「クリームはしっかりした清潔な布で漉してバター撹拌機に入れ、夏だったら早朝か夜遅く、涼しい時間に、冬には暖かい日中に撹拌を行う。」

バター作りの道具

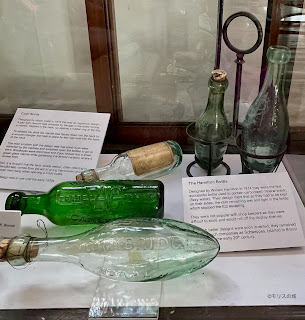

Denny Abbey & The Farmland Museumには古い農機が展示されているのですが、バター作りの道具もあったのでここに紹介しておきます。

昔は牛乳をしばらく置き、上にたまったクリームをこういうもので掬い取りました。

そして攪拌機に入れ、バターができるまで撹拌します。

農場でしたら分量が多いので、これで牛乳とクリームを分離します。

そしてこういう攪拌機でバターをつくりました。

こういうもので水を濾し、きれいな冷たい水でバターを洗いました。

バターが固まり、バターミルクと分離したらとりだして洗います。

家庭では桶で洗い、水が透明になるまでよく洗います。これはバターミルクが残っているとすぐに酸っぱくなってしまうからです。

農場にはバターワーカーという器械でそれを行います。斜めになっており、水分が流れ落ちるようになっています。

きれいに洗えたらとりだして、木製の羽子板のようなバターハンドというもので練り、バターの隙間に溜まっている水分を抜き、形を整えていきます。バターハンドは予め冷たい水につけておき、バターがくっつかないようにします。

昔の人とつながる

今は機械化され、バターもスーパーで簡単に入手できるようになりましたが、自分で作ることで、それにかかる労力やありがたみもわかり、昔の人につながることができたような気がしました。

*ご興味があれば、こちらもどうぞ*

―――

<参考文献>

Armstrong, Craig, 2023, Feeding the Nation in World War II (Pen & Sword Books)

Collingham, Lizzie, 2011, The Taste of War: World War Two and the Battle for Food, (Penguin Books)

Colquhoun, Kate, 2007, Taste: The Story of Britain through its Cooking (Bloomsbury)

Khosrova, Elaine, 2017, Butter: A Rich History (Algonquin Books)

Markham, Gervase, 1994, The English Housewife (McGill-Queen’s University Press)

Patten, Marguerite, 1995, The Victory Cookbook (Hamlyn)

The Ministry of Food, 1946, How Britain was Fed in War Time: Food Control 1939-1945 (His Majesty’s Stationery Office, London)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)